龍潭龍元宮 人神共創的痕跡— 設計導入傳統場域

廟宇的整理,背後不僅是信仰的故事,更是在地居民與廟宇之間長長的牽絆。在這200年之久,除了龍潭人不斷持續付出對神明的感恩,更是需要將「感恩的感覺」傳承給離鄉或回家鄉的下一輩。傳承著「龍元宮對龍潭而言是怎麼樣的存在」;而整理廟宇的過程,正是為了成為民眾得以對大眾說故事的最佳途徑。

本次的設計導入,以「龍潭與龍元宮的關係」為核心,讓設計的訊息溝通、視覺與空間設計整理,能夠更有效的讓民眾理解、使用、說故事,達到傳承的途徑。

人神共創的痕跡

人神合作兩個世紀之久的龍元宮,對「龍潭」而言是什麼樣的存在?

這裡,延續了龍潭人對神明的回憶與感恩;

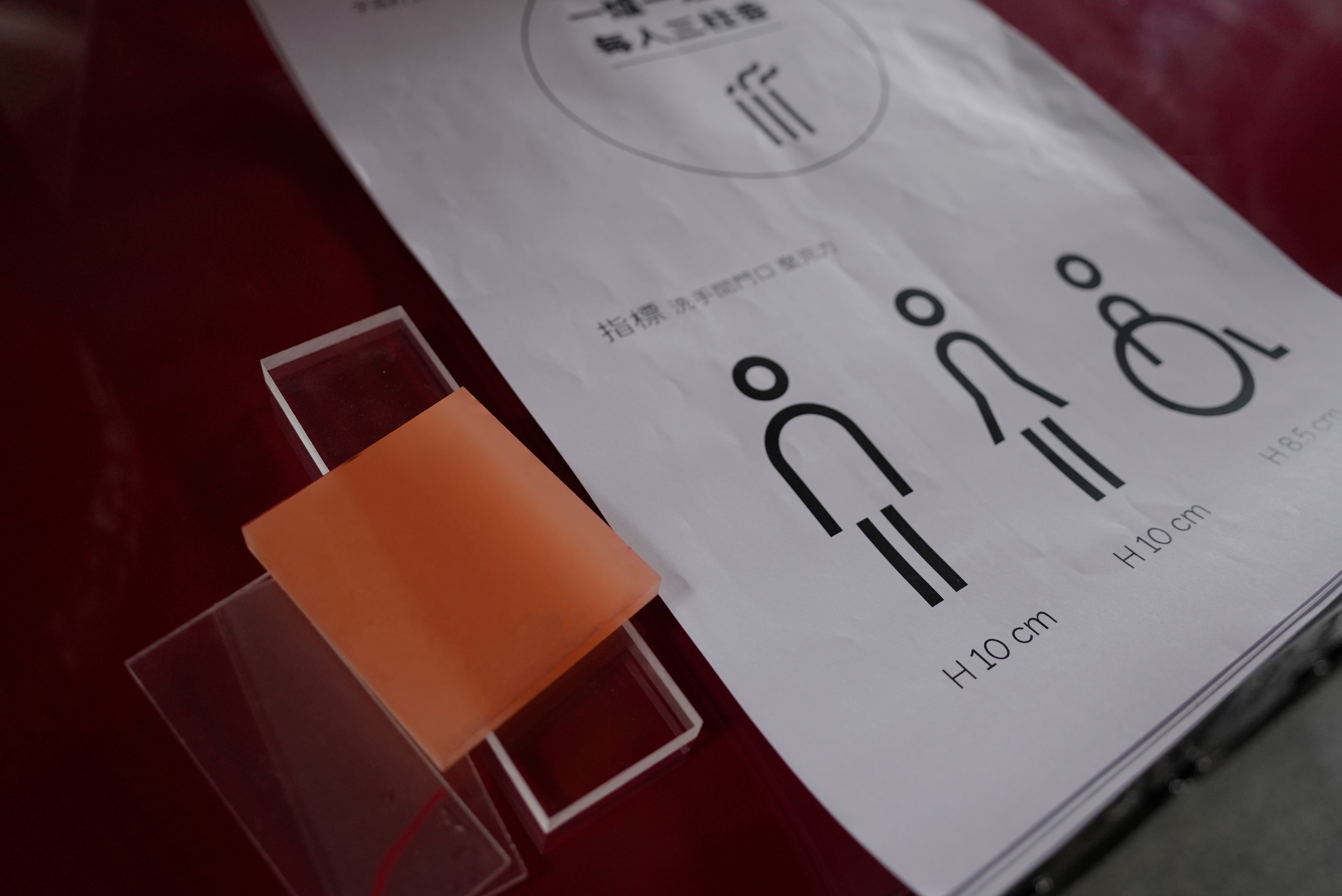

將感受具象為人的視角,仰望著廟宇中最接近神農大帝的物件「頭官」,

以其圓球裝飾作為設計元素取材,並融合神童頭官上明亮的橘做為點綴,

將透橘色的圓共生於「人神共創的痕跡」中,

象徵龍潭的香客與神明們200年親近的意象,

作為龍元宮視覺與空間設計的延伸符號。

經歷200年的人神合作,一座將神跡封存的廟宇

「龍元宮是龍潭地區的信仰中心。」這樣的介紹還是虧待了這座廟宇的飽滿。

經歷200年日月星辰的更迭,這裡蘊藏的不僅是「信仰」,而是龍潭地區生動的風俗民情、神蹟故事,以及在地的文化精萃。

龍潭開闢之初,因應初墾社會需求,居民向神明祈求萬物皆豐,神蹟的顯現,確立了在地人對神靈的信仰。

香客與鄉民為了感恩,創造有形的廟宇神像;神明持續庇祐,不斷給予鼓舞的力量,

從此,人神相互合作了200年之久,共同捏塑出現今龍潭地區的信仰風貌。

人神共創的痕跡,在龍元宮揭開序幕。

BEFORE / AFTER

✿ 團隊

▧ 指導單位一 文化部、桃園市政府

▧ 指導單位一 文化部、桃園市政府

▧ 主辦單位一 龍潭龍元宮、龍潭文風造庄聯盟

▧ 總 策 展一 邱子軒@野菱蔓生

▧ 策展單位一 張巧欣@拾椛舍

▧ 設計團隊一 拾椛舍、居樹空間制作坊

▧ 識別設計一 黃婕

▧ 文案調研一 王詠絢

▧ 協力團隊一 洄游創生、宇川設計

▧ 攝 影一 李建霖

✿ 特別感謝

朱慶銘、李育昇、林錦浪、周清萍、徐春喜、徐鳳園、徐雙源、張秀鳳、翁廷燮、曾新蔘、曾金鵬、詹完妹、劉欣怡、劉熒隆、鍾享治、鍾騤晴

朱慶銘、李育昇、林錦浪、周清萍、徐春喜、徐鳳園、徐雙源、張秀鳳、翁廷燮、曾新蔘、曾金鵬、詹完妹、劉欣怡、劉熒隆、鍾享治、鍾騤晴